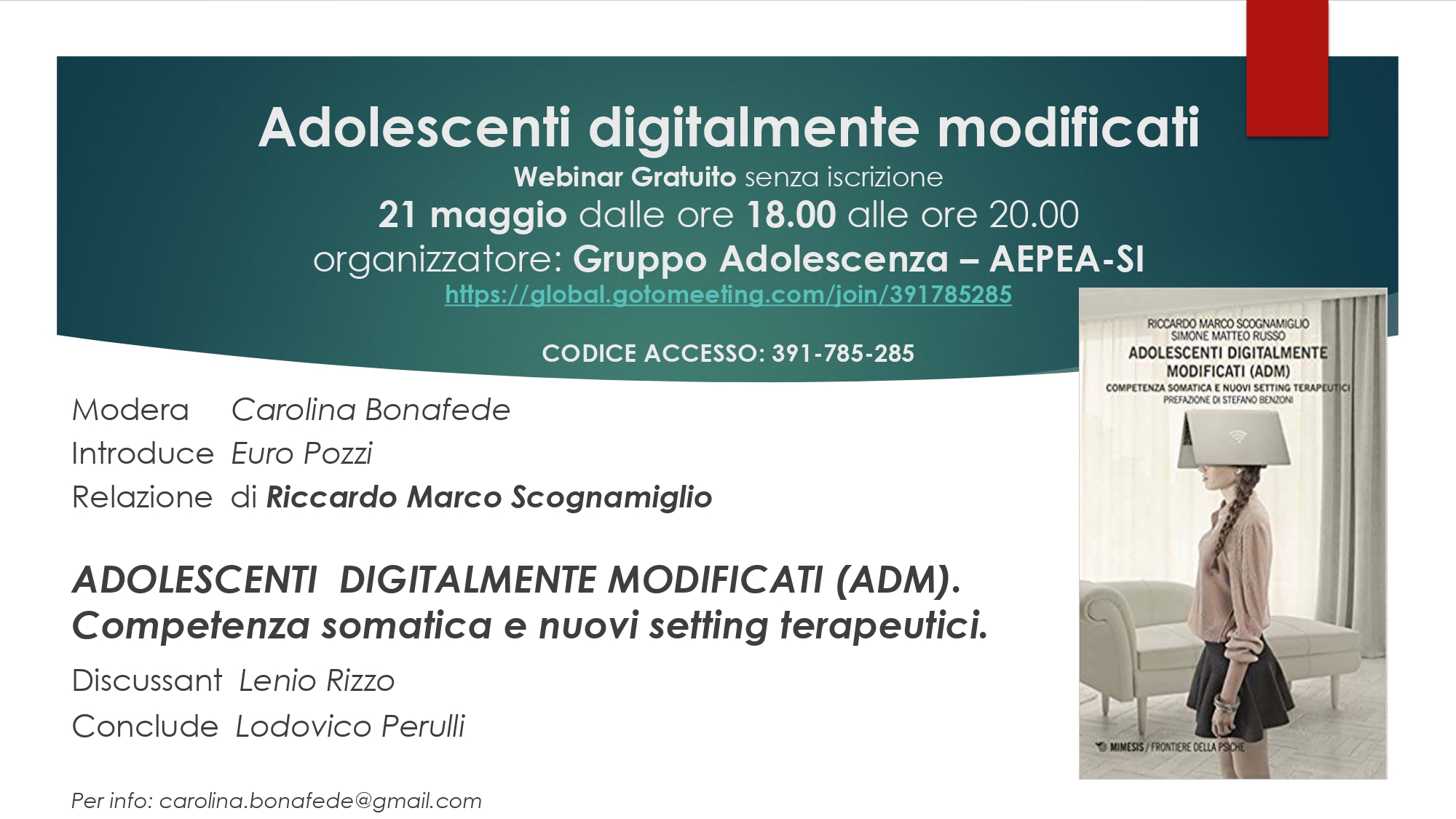

Il quarto webinar 2021 del Gruppo Adolescenza AEPEA – Associazione Europea di Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescente – Sezione Italiana di quest’anno è stata l’occasione per la presentazione di questo interessante lavoro di Scagnamiglio e Russo “Adolescenti Digitalmente Modificati”, Ed. Mimesis. L’autore è stato presentato dal dott. Euro Pozzi, psichiatra bolognese.

Di seguito la recensione del dott. Euro Pozzi, già pubblicata nella rubrica “Recensioni” della Rivista edita da Franco Angeli: Psicoterapia e Scienze Umane, 55, 1, 2020, pp. 157-162. I due autori di questo libro – Riccardo Marco Scognamiglio e Simone Matteo Russo – psicologi e psicoterapeuti membri dell’Istituto di Psicosomatica Integrata, ci propongono un percorso tratto da una pluriennale esperienza di consulenti ad insegnanti scolastici alle prese con adolescenti con problemi comportamentali, con giovani che non stanno alle regole e appaiono ingovernabili. L’inquietudine manifestata da questi giovani probabilmente annuncia le nuove forme del disagio nella nostra civiltà. Il libro illustra con dovizia di dettagli come nella scuola, ben prima che nei contesti terapeutici, il malessere delle giovani generazioni mostra le prime significative avvisaglie. L’esperienza raccontata trova nella dimensione corporea la via d’accesso al linguaggio di questi giovani, offre una propria lettura dei fenomeni e propone una specifica prassi. Sono di grande aiuto anche le vignette cliniche che, riprese più volte, forniscono una “mappa” alla lettura: dall’impatto “traumatico” tra adulti e giovani, ai fenomeni comportamentali e clinici più ricorrenti, fino alla formulazione della cornice teorica in cui collocano la loro proposta operativa. Nella filigrana della loro originale elaborazione è leggibile l’apporto di teorie apparentemente lontane: dai più recenti apporti della neurofisiologia alla sociologia (Augè), dal primo Lacan alla teoria dell’attaccamento (Fonagy, Target e Bateman). L’originalità della loro proposta sta però nell’assoluta centralità attribuita al corpo con esplicito riferimento ad autori come Van der Kolk, Ogden, Porges e Siegel, ma l’importanza attribuita al corpo fa ripensare al primissimo Freud che partendo dal corpo “posseduto” delle isteriche cominciò ad interrogarsi sul linguaggio (sintomi, sogni, motti di spirito, lapsus), a pensare al trauma in termini non esclusivamente biologici, a inventare il metodo psicanalitico e infine ad interrogarsi sul disagio della civiltà. Purtroppo, tanta psicoanalisi contemporanea, come tante psicoterapie, hanno rinunciato al nucleo “forte” di questa radicale intuizione freudiana per riconsegnare il corpo alle esclusive cure medico specialistiche. Qui sta la forza esplicativa della proposta “psicosomatica” nel significato che gli autori attribuiscono al termine: non nell’accezione medico-specialistica legata a malattie a connotazione psicogena, ma come “un’area di pensiero integrato, che affronta l’esistenza di soggetti che abitano i loro corpi (p. 19)”. Nella prospettiva Psicosomatica il Disturbo da attacco di panico (DAP) diventa il paradigma del surplus della corporeità, della sua eccedenza, del suo sfuggire drammaticamente dal controllo. Al polo opposto troviamo l’estremo “controllo del corpo” in cui collocano i comportamenti compulsivi, mentre nel punto intermedio situano i comportamenti di addiction (connotati da una ripetitività senza limiti), con o senza sostanze, a cui la persona aderisce automaticamente senza riuscire a trovarvi alcun senso né alcuna spiegazione. Sempre sul piano dell’addiction vengono collocati anche gli interminabili scambi in chat di parole, frasi, immagini ed emoticon che non approdano mai ad alcun dialogo, che avrebbe un inizio e una fine, ma offrono semplicemente una “connessione” illimitata (p. 35). Il corpo fuori controllo si impone particolarmente nella quotidianità scolastica dove questi giovani si alzano automaticamente dal banco, vanno a fare pipì, vanno a buttare via la carta, hanno fame e mangiano, disturbano il compagno accanto, hanno difficoltà di concentrazione e la necessità di distrarsi continuamente con il telefonino… . Un’irrefrenabile attività motoria che, secondo gli autori, non è intenzionale, poiché non è ribellione né maleducazione che richiederebbero livelli di funzionamento psichico decisamente più complessi, ma è una “disregolazione” del corpo ad indurre questo “moto perpetuo”. Questo cambiamento è riscontrato dal recente ADOLESCENTI DIGITALMENTE MODIFICATI (ADM) COMPETENZA SOMATICA E NUOVI SETTING TERAPEUTICI 12 moltiplicarsi di diagnosi di deficit dell’attenzione e della concentrazione (dati MIUR 2010-2015, p. 45). Gli autori mettono il corpo al centro della teoria e della prassi che sviluppano e le resistenze che esso oppone ad una forza specifica della modernità: la digitalizzazione. E’ utile percorre il filo argomentativo che collega le quattro parti da cui è composto il libro. Nella prima parte vengono sviluppate le ragioni a favore della tesi centrale: i problemi comportamentali descritti derivano dal connubio tra le nuove tecnologie e il consumismo che inducono una modificazione antropologica negli adolescenti i quali, in analogia con i cosiddetti cibi geneticamente modificati, sono “digitalmente modificati”. Un’ipotesi distopica, tipo quelle formulate nella serie televisiva Blackmirror (Netflix), secondo cui la digitalizzazione starebbe modificando il cervello degli adolescenti che Mark Prenshy (2001) chiamò “nativi digitali” o generazione Z. In questi giovani si sarebbe verificato un decisivo incontro tra il cervello, sistema neurologicamente predisposto, e il sistema digitale producendo un accoppiamento strutturale che ne plasmarebbe le menti privilegiando alcuni sistemi/funzioni cerebrali a scapito di altri, ad esempio: le risposte immediate al posto di quelle mediate, ovvero i meccanismi dell’arco riflesso a scapito delle funzioni superiori fino alla radicale modifica delle reti neurali e delle funzioni cerebrali ad esse associate. Questa ipotesi ricorda la teoria delle modificazioni sinaptiche che Donald Olding Hebb formulò più di 70 anni fa (1949) secondo cui le attività neuronali più frequenti rafforzerebbero alcuni circuiti sinaptici. Gli autori ipotizzano quindi una mutazione neurale e psicosociale (p. 39) che cambierebbe i processi di pensiero, di apprendimento, di comunicazione e di affettività. L’ipotesi che la rete plasmi la nostra attività cerebrale a propria immagine e somiglianza non è nuova perché fu formulata dieci anni or sono da Nicholas Carr (Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello, Raffaello Cortina, 2010). Ipotesi scientificamente controversa, ma confermata da una recente e documentatissima pubblicazione che sostiene la possibilità che Internet sia all’origine di alterazioni in specifiche aree cognitive come le capacità di attenzione, i processi legati alla memoria e le interazioni sociali (The “online brain”: how the Internet may be changing our congnition, Firth J. et al., World Psychiatry 2019, 18: 119-129). Nel libro qui presentato troviamo anche dati rilevati da studi degli anni ’90 sull’apprendimento scolastico di giovanissimi in cui si notarono significativi cambiamenti dei pattern cognitivi e relazionali con picchi performativi alle prove di apprendimento più “digitali” accanto a inspiegabili cadute nelle prove di tipo “analogico” come la comprensione e il riassunto di un testo, esercizi di riflessione e in attività di tipo narrativo. I ricercatori riscontrarono che questa variazione negli stili di apprendimento era correlata all’uso quotidiano di dispositivi digitali che proprio in quegli anni si stavano massicciamente diffondendo. Attraverso i videogiochi i piccoli giocatori stavano seguendo un “training digitale” (p 49) dove i processi comunicativi si impongono direttamente al sistema sensoriale senza passare da processi di natura cognitiva e relazionale. Alle ipotesi ricavate da ricerche (p. 51) gli autori aggiungono recenti acquisizioni nell’ambito delle conoscenze neurofisiologiche che sostengono come la ricerca di comportamenti estremi in adolescenza sia riconducibile alla prevalenza di circuiti cerebrali legati alla ricompensa (presieduti dalla dopamina, Jensen & Nut, 2015). Il cervello dell’adolescente sarebbe alla costante ricerca di gratificazioni attraverso esperienze eccitatorie che inoltre non trovano alcun fattore “limitante” per via del relativo “ritardo” maturativo delle aree deputate al ragionamento e al controllo cognitivo (come la corteccia prefrontale), mentre già esiste un completo sviluppo del sistema limbico alla base degli intensi comportamenti umorali e di attivazione emotiva (p. 65) come gli amori, le passioni, i dolori, la rabbia e la disperazione che da sempre improntano l’adolescenza. A queste considerazioni gli autori aggiungono le stimolanti osservazioni condivise nel lavoro con gli insegnanti delle scuole secondarie: ad esempio tante “attivazioni corporee” (come stati d’ansia, DAP o “vuoto allo stomaco”) appaiono sganciate da eventi esterni e/o interni e sono difficilmente elaborabili (condizione definita di “confusione somatopsichica” (p. 75). La seconda parte del libro, “I “non luoghi” dell’ipermodernità e la funzione. normativa”, ci conduce all’incidenza di alcune modificazioni sociali. In questa parte si colloca l’apporto del pensiero psicoanalitico di provenienza Lacaniana che porta gli autori a parlare di una progressiva scomparsa della funzione normativa, o per dirla altrimenti, di una caduta della funzione simbolica. I ruoli e la comunità hanno sempre offerto agli individui un fondamentale collante sociale concentrico: la famiglia e i ruoli sociali, la scuola e lo Stato per generazioni hanno funzionato come una sequenza di contenitori simbolici “concentrici” 13 che, definendo confini e limiti, arginavano angosce primarie mentre ora appaiono dissolti per confluire nell’unico grande contenitore del consumismo in cui ciascuno trova a portata di mano gli oggetti del desiderio. Senza alcuna limitazione. La mutazione sociale indotta da questo grande rito sociale di massa del consumismo sconvolge le modalità dello “stare in contatto” producendo un disincontro tra i differenti schemi operativi dei giovani e degli adulti (siano essi genitori, insegnanti o psicologi) al punto da non riuscire più a parlarsi né a casa, né a scuola così come in terapia. La tecnologia ridefinisce il rapporto degli ADM con l’Altro e con gli altri. Nel tracciare una mappatura delle “nuove” relazioni gli autori affermano che nei contatti tra gli ADM è scomparso l’Altro, ma se l’Altro non si è installato nemmeno il soggetto può trovare il proprio posto. Inevitabilmente anche tanti piccoli momenti sociali di avvicinamento all’Altro appaiono sospesi, infatti non è necessario uscire di casa per entrare in relazione (p. 103), anzi le relazioni virtuali (on line social world) mettono tutti al riparo da frustrazioni del “real world” al punto che l’offline social world, il mondo reale, è oggi modellato dal primo. I corpi ostentati e vanitosamente agghindati per i selfie e le tragiche reazioni delle vittime del body shaming sono fenomeni collegabili alla prevalenza di un mondo fatto da immagini del corpo, da corpi che hanno una consistenza esclusivamente immaginaria, in un infinito rimando di identificazioni narcisistiche e grandiose perché in assenza di corpi incarnati con gli inevitabili limiti e difetti. Molti giovani e giovanissimi (Hikikomori) vivono già da anni “rinchiusi” in un mondo parallelo e incorporeo ben prima che la pandemia da Covid 19 e il lockdown li costringesse alla clausura delle loro camerette! L’Altro quanto più si avvicina alla dimensione concreta, con le sue richieste, i suoi desideri e le sue lamentele, tanto più diventa angosciante (p. 103) e pericoloso. Sembra scomparso il ricchissimo ceppo emozionale che si costruisce intorno alla capacità empatica in rapporto ad una gamma di emozioni/sensazioni che hanno sempre attraversato il corpo degli adolescenti nella relazione con l’Altro incarnato: il pudore, la timidezza, la capacità di commuoversi, il senso di colpa, l’imbarazzo, la vergogna (p. 93). Emozioni inscritte profondamente nel corpo che ora sembrano accantonate a favore di una certa disinibizione priva di arroganza, perché non è dovuta ad un eccesso di autostima, ma all’incapacità di riconoscere l’Altro nella sua irriducibile diversità. I comportamenti sessuali degli ADM sono una spia rilevante. Alcune pagine (pp. 96-101) sono dedicate a come i siti di incontri ben rappresentino lo scollegamento delle emozioni dai corpi poiché l’incontro si riduce all’attivazione eccitatoria e alla sua scarica: l’atto, o semplicemente la performance, in assenza di implicazioni affettive. Le attività sessuali sono più vicine alle scariche adrenergiche scatenate dalla gambling addiction che non alla sessualità (p. 99). Nella terza parte, “Cambiare paradigma: come lavorare con la famiglia digitale”, il libro entra nel merito dell’operatività cominciando dalla “famiglia digitale” che chiede aiuto e perché solo la famiglia può reintrodurre la funzione simbolica ripristinando una funzione adulta esautorata. Per questo non funziona imporre tardivi e inascoltati ordini, ma introdurre dei “limiti” entrando in relazione con l’adolescente. In “La scuola dell’adultità” (p. 137- 154) si parla di Somatic Competence come pratica attraverso cui il genitore, entrando in contatto in primis con le proprie sensazioni, può ritrovare la relazione con l’adolescente. Imparando entrambi ad ascolatarsi. L’ultima parte, “Praticare la competenza somatica”, entra nel lavoro con l’ADM proponendo tre livelli di setting terapeutico rivolti a differenti livelli di complessità/gravità clinica.

I casi più gravi hanno un importane deficit del sistema di attaccamento per via di un sistema familiare patogeno. Qui il riferimento va ai quadri clinici che la psicopatologia colloca nell’area dei Disturbi di Personalità. In questi quadri il fattore “digitalizzazione” costituisce una complicazione ma anche una possibile via di accesso. Leggendo questa parte del libro viene da pensare che tutti i clinici dovrebbero cominciare a considerare che quest’area di patologia così profondamente “relazionale”, come i Disturbi di Personalità, non sia contattabile se non si tiene conto che la digitalizzazione delle relazioni è il terreno di coltura in cui si rifugia e prende forma questo importante capitolo della clinica. Anche in questi casi il libro pone in risalto la necessità di passare per i vissuti corporei, ma adottando setting complessi con più figure professionali che consentano di sperimentare rapporti di fiducia con l’altro. La centralità della variabile “fiducia” nel trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità è stata trattata in un recente dibattito a più voci su PSU (PSU, 54, 1, 2020, pp. 17-63) La via indicata dagli autori sollecita domande e riflessioni: perché mettere l’accento sul Simbolico quando la digitalizzazione sembra relegare i giovani nell’Immaginario? Gli ADM rimangano confinati nell’Immaginario perché le tecnologie digitali, fin dai primissimi anni di vita, li confinano in quella condizione dello sviluppo evolutivo che Lacan chiamò “fase dello specchio”. In questa fase l’imago riflessa dallo specchio ha, secondo Lacan, un valore morfogeno-strutturante perché costituisce il nucleo dell’Io, quindi necessario e unificante, ma immaginario, perché offre forma unitaria alla frammentazione corporea che aveva caratterizzato i vissuti del cucciolo dell’uomo fino a quel momento. Un arresto a questo livello collocherebbe le manifestazioni cliniche e comportamentali degli ADM più sul piano del funzionamento psicotico che non su quello nevrotico. La caduta del simbolico, sottolineata dagli autori a livello sociale, sembra così evocare una sorta di forclusione generalizzata della funzione paterna e non a caso le vignette cliniche mostrano la rilevanza attribuita dai clinici al coinvolgimento dei padri nel trattamento di questi giovani. Sul funzionamento sostanzialmente psicotico della clinica della modernità si sono già espressi vari psicoanalisti con percorsi teorici molto distanti: Kernberg (Kernberg O., Sindromi marginali e narcisismo patologico (1975), Boringhieri, Torino, 1978) che nei Disturbi Gravi di Personalità notò la prevalenza di meccanismi di difesa “primitivi” (scissione, proiezione, ecc.) più vicini alla psicosi che non alla nevrosi; nella stessa direzione l’apporto di Green e Donnet (Green A., Donnet J.L., La psicosi bianca (1973), Roma 1992), come pure Bollas (Bollas C., L’ombra dell’oggetto (1989), Raffaello Cortina, Milano, 2018) che parla di “personalità normotica”; sullo stesso tema l’idea di “psicosi ordinaria” di Miller (Miller J. A., La psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes, Astrolabio Ubaldini, Roma 2000); così anche Recalcati (Recalcati M., L’uomo senza inconscio figure della nuova clinica psicoanalitica, Raffaello Cortina, 2010) che nel definire “la nuova clinica psicoanalitica” parla del suo fondo psicotico e di identificazioni solide “con un’egemonia dell’adeguamento conformistico ai sembianti sociali” (p. 22). Queste le condizioni “attuali” del lavoro clinico e il libro ci mostra il lavoro fatto dagli autori per introdurre quote di pensiero analogico in queste “identificazioni solide”. Si tratta di una mutazione antropologica? Forse no. La digitalizzazione intercetta strutture preesistenti evidenziandone alcune a scapito di altre, ma non le produce ex novo. Forse ci troviamo di fronte al ritorno del primato dell’encefalo rettiliano e di quei riflessi subtalamici (p. 77) necessari alla sopravvivenza della specie in un mondo in cui occorreva combattere o fuggire per sopravvivere, ma inadatte ad un mondo in cui viviamo oggi e in cui l’altro dovrebbe essere un socius. Forse un’evoluzione di pochi attraverso un’involuzione di tanti/troppi. Quest’ipotesi apre a una conclusiva distopia: la digitalizzazione, in un mondo complesso e globalizzato, sta selezionando, in senso darwiniano, una futura generazione di pochi adatti alla vita sociale contro una larga parte della popolazione di individui isolati e soli perché inadatti alla vita sociale. A questa modificazione psicosociale indotta dalle tecnologie “digitali” Il filosofo coreano Han ha dato il nome di “psicopolitica” (Han B. C., Psicopolitica (2014), Nottetempo, Milano, 2016). Nella sua lettura della società lo smartphone funziona come uno specchio digitale: una “(…) riedizione post-infantile dello stadio dello specchio (p. 37)” che dischiudendo uno spazio narcisistico, relega l’individuo nella sfera dell’Immaginario. Il medium digitale porta alla progressiva scomparsa della controparte reale e totalizza l’Immaginario “e per suo tramite si disimpara a pensare in maniera complessa (…)” (Han B. C., Nello sciame, Visioni del digitale (2013), Nottetempo, Milano, 2015). Secondo il suo pensiero gli abitanti della rete digitale non potranno mai diventare un gruppo, né una massa ma unicamente uno sciame (2013) composto da “individui digitali” che non accedono al noi perché il socius cede il passo al solus e alla solitudine che denota la modernità. Lo sciame non può produrre solidarietà ma solo shitstorm. Il lavoro clinico di Scognamiglio e Russo va esattamente nella direzione opposta di questa apocalittica previsione fin dalla dedica “Ai nostri figli, perché ci sia incontro. Perché ci sia futuro”.

Lascia un commento