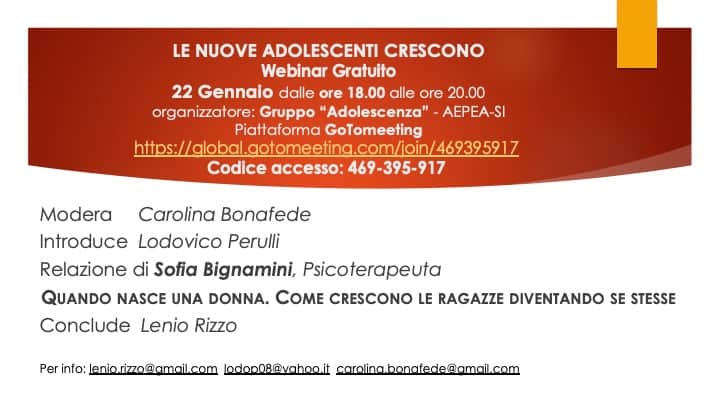

Cosa significa sentirsi donna? E ancor di più, cosa può significare diventare donna oggi per una adolescente? Questi sono alcuni dei quesiti che la dott.ssa Bignamini ha approfondito, suscitando grande curiosità e coinvolgimento, nel webinar “Le nuove adolescenti crescono” organizzato dal Gruppo ‘Adolescenza’ – AEPEA (Sezione Italiana) lo scorso 22 gennaio. L’evento ha visto la partecipazione attiva di molti professionisti che a vario titolo si interessano alle vicende psicologiche e psicopatologiche dell’età evolutiva.

Dopo una breve introduzione a cura del dott. Perulli, si è entrati nel vivo del webinar grazie all’intervento della dott.ssa Bignamini, psicoterapeuta, socia dell’Istituto Minotauro, in cui svolge attività di consulenza e psicoterapia, e docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Adolescente e del Giovane Adulto “Minotauro”. La dott.ssa Bignamini ha presentato alcuni temi approfonditi in Quando nasce una donna. Come crescono le ragazze, diventando sé stesse, edito da Solferino. Nel suo libro si ritrovano intrecciate le storie di vita di donne di diverse età, mettendo in evidenza le molteplici trasformazioni e peculiarità del femminile nel processo di crescita, nei cambiamenti storico-culturali, nelle dinamiche relazionali all’interno e all’esterno della famiglia e nella vocazione professionale e materna. La relatrice, nell’approfondire il senso dell’ingresso nella maturità per una ragazza, ha sottolineato che il processo di maturazione non è lineare e richiede piuttosto una costruzione di significati, necessaria per affrontare i compiti evolutivi del delicato passaggio verso l’età adulta. In questo senso, molti sono gli elementi che giocano un ruolo importante nella definizione del sé.

Il focus è andato quindi sul genere, nello specifico sul genere femminile. L’essere femmina ha subito modificazioni sostanziali nel corso dei decenni. Se alla fine degli anni sessanta la donna era chiamata a essere una buona sposa e madre, oggi invece entrano in gioco nuove sfide: l’essere autonome dalle cure materne, l’inserimento nel lavoro, la possibilità di trascorrere dei periodi fuori casa da sole. É quindi ancora possibile considerare il genere come un organizzatore dell’identità? Al netto di tutti questi aspetti culturali e sociali mutati nel tempo, che si aggiungono alle caratteristiche individuali di ognuno, esistono elementi che possano ritenersi cruciali, quasi dei riti di passaggio, che permettono ad una ragazza di diventare donna? Ecco altri interrogativi indagati nel corso dell’evento, dubbi ai quali la dott.ssa Bignamini non ha cercato di fornire una risposta univoca, lasciando spazio all’immagine composita delle storie di vita raccolte nella sua esperienza clinica, materiale di osservazione prezioso nel rilevare costanti nei vissuti interiori del percorso verso il sentirsi donna.

Elemento fondamentale nel processo di evoluzione della femminilità è il corpo, luogo dove il genere affonda le sue radici biologiche. Le forme acquisite dal corpo che cambia spesso richiedono l’accettazione di un nuovo sé e l’elaborazione di un differente modo di essere. In questo senso, le prime mestruazioni sono un passaggio chiave. Nei racconti di molte donne vengono infatti riconosciute come il primo segno tangibile e chiaro dell’essersi sentite, per la prima volta, donne. Questo momento implica inoltre l’acquisizione di una familiarità con il dolore fisico, che a livello psichico elicita la necessità non solo di prepararsi a momenti di sofferenza, ma anche di mettersi in contatto con una fragilità che richiede accudimento. Una fragilità spesso vissuta nella società attuale come una ferita narcisistica, quasi un non poter ‘essere alla pari’ del maschio, piuttosto che valorizzata per la sua peculiarità femminile. In questo passaggio significativo del menarca, inoltre, emerge con forza la percezione di essere generative, elemento potente che spinge a confrontarsi con aspetti della propria storia transgenerazionale. Obiettivo finale di questo processo di elaborazione corporea, somatica e psichica sembra essere il riuscire a ‘fare pace’ con il proprio corpo, che in ultima istanza si configura anche come un fare pace con la ‘madre caduta in sorte’, riconoscendone l’essere anch’essa donna, figlia e allo stesso tempo madre, con una propria storia, una propria esperienza e una propria modalità di rapportarsi con l’altro. Eppure quanto difficile può essere per le adolescenti di oggi differenziarsi dalle proprie madri per poi fare pace con loro?

Come discusso nel webinar, riuscire ad emanciparsi per le adolescenti di oggi si rivela sempre più difficile. Le madri sembrano preferire un rapporto alla pari, privo di conflitto e basato piuttosto sulla complicità, che va a generare un meccanismo estremamente complesso, una sorta di patto a cui la figlia è chiamata a rispondere di fronte a una madre che si pone come alleata nella sua necessità di emanciparsi, distinguersi e identificarsi. Nei loro tentativi di separazione-individuazione, le figlie sperimentano la sensazione di lasciare le madri slegate e tradite, ma trovano al contempo difficile autorizzarsi al processo di separazione-individuazione o lo mettono in atto portando con sé importanti sentimenti di colpa, che non di rado emergono all’attenzione clinica dei servizi del territorio.

In questo processo di identificazione, ma anche di separazione e differenziazione, l’altro gioca un ruolo diverso da un tempo. Le ragazze sembrano molto focalizzate sull’affermazione di sé e della propria indipendenza, tanto che il sentire di avere bisogno di un altro da sé viene vissuto come una ferita narcisistica. Si corre così il rischio di idealizzare un’immagine di sé autarchica e che l’incontro con l’altro, con il maschile, non si configuri più come opportunità per entrare in contatto con una differenza, ma come elemento finalizzato a colmare la fame di sguardi e ammirazione. La grande sfida al femminile, ampiamente discussa e trattata nelle sue sfaccettature, pare quindi quella di riconoscersi una naturale fragilità e mettere in discussione la propria assoluta onnipotenza.

Occasione di conforto e confronto, all’interno di questo lavoro psichico, sembra essere la sorellanza, intesa dalla dott.ssa Bignamini come quella capacità di accogliere il sentire profondo dell’altra e di fornire il sostegno della condivisione empatica. Sentirsi parte di un gruppo, di un processo più ampio di ricerca di sé e di definizione, non sentirsi sole nell’affrontare dubbi e incertezze, spesso permette alle adolescenti di non trovarsi smarrite nella lotta di accettazione e di ricerca del sé. Il gruppo che si viene a creare nell’alleanza al femminile può essere così visto come depositario di un sapere condiviso, carico di emozioni, capace di attivare un processo rielaborativo e riparativo della personale esperienza di vita, nelle sue carenze e possibilità.

Ciò accade ad esempio nel contesto comunitario in cui molti di noi operano, luogo privilegiato nell’osservazione di dinamiche gruppali, in cui emergono solidarietà al femminile stupefacenti, così come potenti invidie e competizioni, e la sorellanza si costituisce come risorsa evolutiva in ragazze con storie di vita spesso toccate da esperienze traumatiche. In questo contesto la sorellanza diventa incontro con l’altro ma anche con aspetti di sé nuovi o sconosciuti, porta all’ascolto di narrazioni di compagne che sono già passate attraverso quel dolore o quel dubbio e conduce alla scoperta di alternative al proprio modo di vivere la femminilità nelle sue trasformazioni. Lo sguardo di un pari capace di rispecchiare elementi corporei fino ad allora inesplorati, ma anche quello dell’adulto che si fa portavoce di storie di vita con cui identificarsi nel complicato processo di accettazione di alcune peculiarità specificatamente femminili, si pongono come importanti motori del processo evolutivo di crescita, basati sulla condivisione complice, ad esempio, dei segreti nell’esaltazione dei lineamenti e delle forme, del dolore legato alle mestruazioni o delle diverse forme di attenzione alla cura del sé,.

L’evento, moderato dalla dott.ssa Bonafede e concluso dal dott. Rizzo, ha aperto interrogativi di interesse condiviso, avviando una riflessione sulle molteplici tematiche che si intrecciano all’interno di un campo così ampio e ricco. Un esempio è quello del significato della scelta di alcune ragazze adolescenti di definirsi omosessuali; ma anche quello del ruolo del padre, legato agli scenari complessi e variegati delle dinamiche relazionali familiari; e quello dell’intersecarsi dell’esperienza del femminile (sentirsi donna) e quella del materno (sentirsi madre) nel vissuto della donna che diventa madre.

I pensieri e le vignette cliniche proposte dai partecipanti hanno infine arricchito ulteriormente il dibattito, aprendo la strada a nuove esplorazioni e costruzioni condivise, basate su uno scambio reciproco di osservazioni e riflessioni.

Lascia un commento